Fumetti, cartoons, graphic novel possiamo chiamarli come vogliamo ma una cosa è certa: stiamo parlando di un linguaggio, ovvero, come dicono a grandi linee le varie definizioni, quella capacità e facoltà di comunicare pensieri, esprimere sentimenti o informare altri esseri sulla propria realtà interiore o sulla realtà esterna.

Un linguaggio che si sta affermando combattendo contro luoghi comuni e semplificazioni.

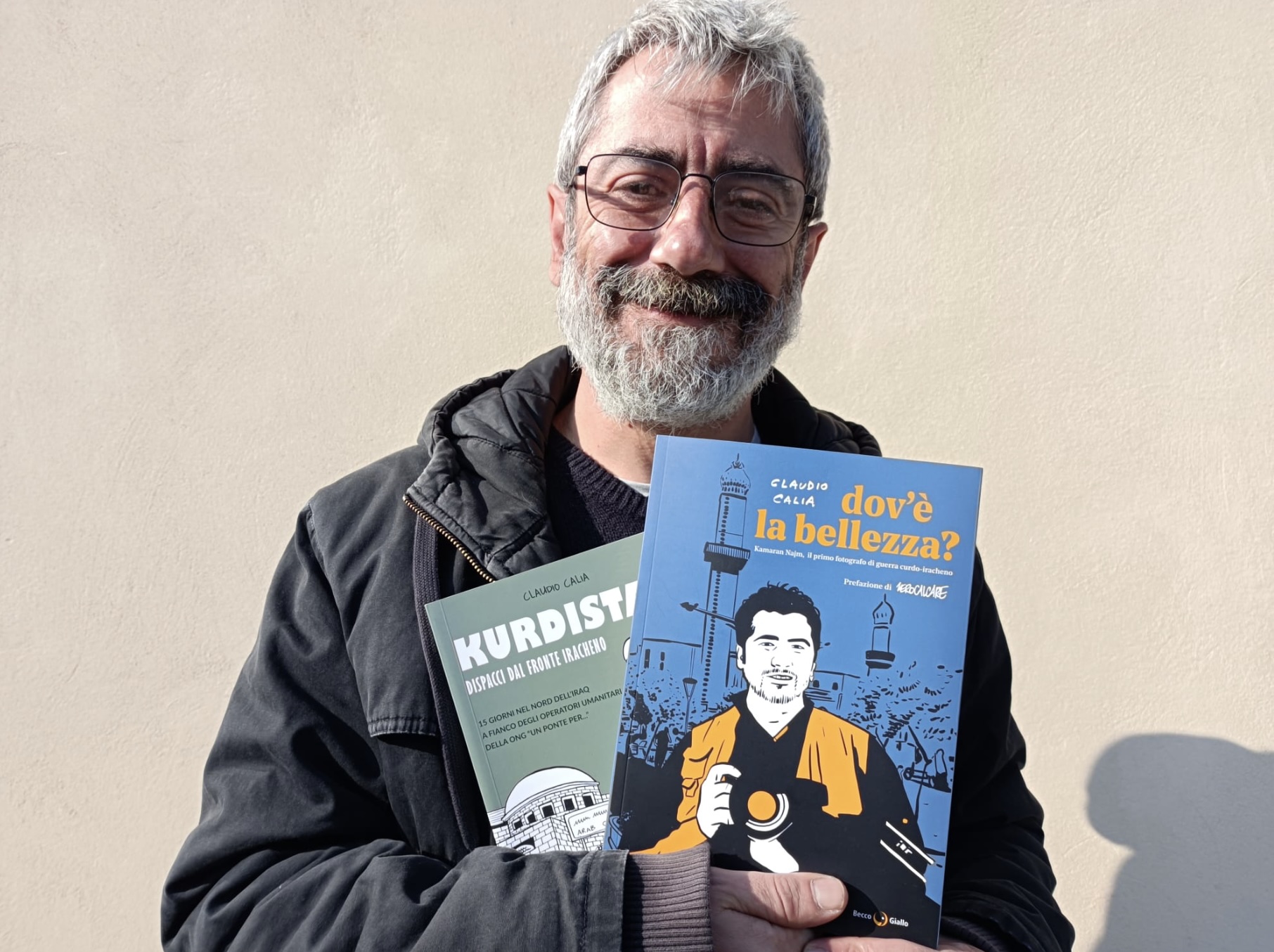

Ne parliamo con un nostro grande amico, “fumettaro di provincia”, come lui stesso ama definirsi: Claudio Calia.

È appena uscito in libreria il suo ultimo lavoro, il libro a fumetti “Dove è la bellezza. Kamaran Najm. Il primo fotografo di guerra curdo-iracheno”, con la prefazione di Zerocalcare, edito da Becco Giallo Edizioni.

Claudio Calia ha al suo attivo numerose pubblicazioni di libri, albi, contributi a volumi collettivi, realizza corsi e laboratori sui fumetti, collabora con la casa editrice Becco Giallo, è presidente di Oblò APS, associazione per la promozione del fumetto indipendente ed è anche esperto in servizi avanzati di SEO e webmarketing.

Dal 2016 è di casa in Iraq dove collabora con Paia Studio oltre che aver realizzato numerose attività in particolare in Tunisia e Marocco in collaborazione con Associazione Ya Basta Caminantes e Un ponte per.

Proprio dall’Iraq, dove Claudio ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo della scena del fumetto arriva la sua ultima storia, che racconta in maniera approfondita la storia umana e professionale del fotografo di guerra iracheno Kamaram Najm, rapito dall’Isis nel 2014 e da allora scomparso.

Kamaran ha scelto di valorizzare il linguaggio della fotografia per raccontare la bellezza in Iraq, paese che siamo abituati ad intrappolare solo nelle immagini della guerra. Va contro corrente, diventa il primo fotografo di guerra autoctono, curdo iracheno, ma come lui stesso dice nel libro di Claudio:

È la prima volta che un tuo libro è stato pensato per la pubblicazione in inglese per lettori in Iraq oltre che a livello internazionale e poi ti sei trovato a pubblicarlo prima in Italia. Un libro a cavallo di due mondi. Una scommessa non da poco. Come è nata l’idea?

Spero di essere riuscito a garantire la massima comprensibilità per tutti e due i posti. Il libro parla di Kamaran Najm ma anche di fotografia e dell’Iraq di oggi. È uno strumento per raccontare tante cose.

Gli iracheni che mi hanno proposto di raccontare la storia di Kamaran volevano che l’opera avesse un taglio internazionale capace di presentare al mondo intero la sua figura. Per questo hanno preferito coinvolgere un autore italiano. All’inizio ho addirittura rifiutato. Faccio laboratori di fumetto in Iraq dal 2016 e mi pareva vagamente “colonialista” che fossi io a dover raccontare la storia del primo fotografo di guerra curdo-iracheno visto che nel paese oggi ci sono brave autrici e bravi autori di fumetti in grado di farlo come e meglio di me. Di fronte alla mia ritrosia mi sono state fatte notare un paio di cose: la prima è che ci tenevano alla possibilità di raccontare con un taglio internazionale la storia di Kamaran; la seconda è che realisticamente è più facile per un un autore, una figura straniera parlare in libertà di argomenti diciamo “sensibili” in Iraq visto che Kamaran ha avuto dei momenti di esposizione molto forte, ha rischiato una fatwa, ha dovuto scomparire per un po’ dai suoi giri. Un autore italiano avrebbe avuto maggiori possibilità di essere libero da condizionamenti e limitazioni. Per esempio poteva, come ho fatto, andare a reperire le dichiarazioni dei politici curdi musulmani al tempo in cui Kamaran rischiava una fatwa, illustrarli senza avere l’ansia di incontrare loro, o dei loro sostenitori, per strada nella quotidianità. Dopo discussioni e confronti con amici e colleghi in Italia ed Iraq ho accettato.

Un altro aspetto che può spiegare perchè mi è stata fatta la proposta è che in Iraq non esiste un’industria del fumetto, anche se in questi anni qualcosa ha iniziato a nascere, per cui loro conoscono solo i fumettisti che sono passati di lì. A volte mi ritrovo in situazioni paradossali in cui mi sento dire che gli autori di fumetti europei che conoscono sono Claudio Calia, Bilal, grandioso autore serbo, famosissimo e Reinhard Kreist, bravissimo autore tedesco. Un accostamento imbarazzante probabilmente per tutti e tre, e per loro noi tre rappresentiamo il fumetto europeo.

Il libro sta uscendo in Italia ma è anche ripartita la macchina di produzione in Iraq. Mi ritroverò velocemente a curare l’edizione curda. Sarà un bel lavoraccio. Invio il mio file e quello diventa il libro in inglese e fin qua tutto è semplice. Poi ci sarà qualcuno lì che rovescerà tutte le tavole, appiccicherà sulle tavole il testo in curdo, che non si sa quanto spazio occuperà nell’interno della pagina rispetto al testo italiano o inglese, poi mi verranno ripassati i files e andrò a ridisegnare i baloon per contenere il testo.

È un processo di adattamento che di solito avviene all’incontrario, in Italia tutti i manga hanno subito per molto tempo questa lavorazione. La differenza è che stavolta si tratta delle mie tavole e sarà un lavoro strano.

Il libro affronta temi come la volontà di sfidare il presente, la voglia di libertà, la determinazione nel fare delle scelte. Cose che assumono un valore diverso in Iraq, un paese su cui gravano tutte le conseguenze di trenta e passa anni di guerra, ma che sono di forte attualità anche da noi. La storia di Kamaran, espressione di quello che viene chiamato artattivismo, è l’occasione per parlare in maniera universale di questi argomenti?

Su questi temi mi viene in aiuto la prefazione di Zerocalcare in cui ad un certo punto dice che la storia di Kamaran ci racconta una volontà di resistere “cercando di fare della propria passione un mestiere e un motore di cambiamento”. Kamaran lo fa attraverso attività, come partecipare a TedX, dar vita a laboratori, cioè cose simili a quelle che fanno i giovani nelle nostre latitudini. Tutto questo esiste anche in Iraq che nell’immaginario occidentale spesso è poco compreso, se non mal interpretato. Zerocalcare stesso, notoriamente conosciuto per Kobane Calling in cui ha approfondito la questione dei curdi in Siria, della resistenza, della YPG, dice che non sapeva assolutamente nulla del fatto che ci fossero spinte di cambiamento nel Kurdistan iracheno, persone che cercano di trasformare attraverso varie forme il loro paese.

Nelle settimane scorse sono stato ospite di Bologna Children’s Book Fair, grande fiera per addetti ai lavori. Sono stato invitato ad un dibattito con alcuni grandi autori in occasione dell’anniversario degli ottant’anni della resistenza. La cosa che mi ha fatto molto piacere è che non si è trattato di una discussione rituale sul passato ma invece abbiamo parlato del presente, di Ucraina, di società civile curdo-irachena. Parlare dell’oggi mi è sembrato il modo migliore per celebrare l’anniversario della resistenza.

La storia di Kamaran come dicevamo ci parla di artattivismo, di come in un contesto difficile si possa usare l’arte, in questo caso il linguaggio della fotografia, come strumento di cambiamento per raccontare che c’è vita e bellezza in Iraq non solo guerra e morte. Il tuo è un lavoro di giornalismo a fumetti. Come ti sei mosso per raccontare una realtà così diversa dalla nostra e renderla comprensibile?

Da tempo nel mio percorso ho cercato di divulgare cose attraverso il fumetto. Questo libro viene dopo “Allargo le braccia e i muri cadono” sulla vita di Don Gallo. Per certi versi ho lavorato nello stesso modo – anche se le cose non sono mai riproducibili nella stessa maniera – ovvero lasciando spazio alle testimonianze di altri per ricostruire il profilo della persona di cui voglio parlare.

Nel caso di Don Gallo il libro si articola attraverso le testimonianze di amici, collaboratori, persone che lo avevano conosciuto. La differenze con il volume su Kamaran è che la materia, cioè la vita di Don Gallo, la conoscevo direttamente per cui potevo avere una sorte di controprova di quello che mi veniva raccontato. Per Kamaran è stato uguale il metodo e cioè raccogliere testimonianze ma è stata una sfida diversa. Il libro è composto prevalentemente da testimonianze dirette di parenti, di colleghi, del suo driver, insomma di persone che hanno lavorato con lui. Attraverso queste persone viene definita la sua figura. Alcuni di quelli che ho incontrato sono proprio amici e mi aiutano a raccontare in modo cronologico la sua vita fino al 2014, quando ferito mentre cercava di fotografare in prima linea i combattimenti dei peshmerga contro gli integralisti scompare, rapito dall’Isis.

Ci sono anche le poche testimonianze di lui dal vivo come un TedX per Erbil fatto nel 2014 pochissimi mesi prima che venisse preso. Racconti di questo tipo non possono essere lineari nel senso classico di inizio, svolgimento e fine. Faccio un esempio semplicissimo. Nel 2014 Kamaran, ferito, viene sequestrato dall’Isis e mai più ritrovato. Per la maggior parte delle persone che incontri Kamaran è morto, però non per tutti. Alcuni dicono che sperano di rincontrarlo, che i peshmerga hanno rifiutato quel giorno uno scambio di ostaggi per cui lui sarebbe potuto essere liberato, ci sono varie versioni. Da straniero in terra straniera penso che sia giusto raccontare queste cose. Anche in “Kurdistan. Dispacci dal fronte iracheno” che ho fatto nel 2016 intervisto gente e non tutti dicono le stesse cose anzi, alcuni si contraddicono. Dare voce alle persone che incontro e permettere loro di esprimersi mi sembra un buon modo per riportare la complessità della realtà in Iraq.

Questo genere si chiama giornalismo a fumetti o graphic journalism.

Cosa sia lo capiamo tutti sfogliando banalmente un qualsiasi libro a fumetti. La realtà non è quella di una fotografia, una ripresa, ma tutto è passato attraverso la testa e la mano di un tizio o una tizia che ha disegnato. Dentro c’è tutto il portato dei materiali che hai raccolto e su cui poi lavori. Prima ci sono le tre ore di conversazione che hai fatto con una tal persona e che nel caso del libro su Kamaran è avvenuta in curdo, tradotta in inglese da un curdo e ascoltata da un italiano. Poi c’è il lavoro di verifica successiva. Alla fine quelle tre ore di conversazione cosa diventano? Otto o nove pagine? Bisogna fare un gran lavoro di sintesi. Per far sì che le persone non ripetano le cose devi agire in modo drammaturgico esattamente come si costruisce una fiction. Devi decidere a chi fai raccontare una cosa a chi un’altra. È sempre una tua scelta. Si chiama giornalismo ma è un’artata finzione per raccontarti la realtà.

Lasciamo il tuo ultimo libro, consigliando di comprarlo assolutamente e passiamo a dare uno sguardo al mondo dei #maledetti fumetti. Una prima domanda a bruciapelo: cosa è cambiato per te e in generale per il linguaggio dei fumetti con l’arrivo alla grande dell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale?

La discussione intorno all’IA tra fumettari e creativi è molto burrascosa. Ci vorrebbero ore per approfondirla con la dovuta calma. È difficile affrontare l’argomento quando in molti casi il grande tema dell’uso dell’IA come supporto a lavori creativi è segnato da schieramenti semplificati, aut aut ed anche giuste preoccupazioni. Per cui preferisco parlare di come me la vivo io. Per dirla papale papale, potrei dire che non sono assolutamente contrario e mi piace dire che in qualche modo “cavalco l’onda”. Mi sono formato e cresciuto nella vita lavorando tra fare fumetti e fare siti internet, lavorare come informatico, per cui ho chiaramente una visione diversa da altri miei colleghi fumettisti che si sentono molto impauriti dai cambiamenti in corso, dal fatto che l’IA possa sostituire il loro lavoro. Ripeto, il mio atteggiamento è dovuto al mio percorso di vita. Ho una naturale predisposizione all’utilizzo delle nuove tecnologie e sono affascinato dalle nuove possibilità d’azione che può dare l’IA.

Facciamo un salto indietro a quando come tanti altri ho iniziato ad usare il computer per fare i fumetti. Prendiamo come esempio “Porto Marghera la legge non è uguale per tutti”. Diciamo che quel libro ha 160 pagine. Una volta deciso che il libro aveva 160 pagine, la prima cosa che dovevo fare era prendere 160 fogli, la squadra e il righello e fare le vignette una ad una su tutti i 160 fogli. Arriva il computer e questa divisione a vignette la faccio una volta e poi la copio ed incollo. Questo ha migliorato la qualità dei miei fumetti perché non dovevo più pensare per tre giorni a squadrare 160 fogli. Quei tre giorni potevo utilizzarli per pensare al mio cavolo di fumetto, a lavorare sul mio fumetto. Ho fatto questo esempio del passato che mi sembra spieghi bene cosa è successo allora, ed è ancora il mio atteggiamento.

Veniamo all’oggi e all’IA. Premessa che a me piace disegnare e non mi verrà mai in mente di farmi fare un disegno e incollarlo su una mia cosa, mi sono trovato nella situazione di avere in una storia di 120 pagine uno snodo narrativo di tre tavole che si svolge in un bar, in cui ci sono tre persone che parlano. Questo bar e queste tre persone non si rivedono mai più nelle 120 pagine a cui sto lavorando. Servono solo perché devo dirti una roba in quel momento là.

Ora qualcuno mi dovrebbe spiegare la differenza tra trovarsi sempre lo stesso bar dei primi risultati di Google Immagini in tutti i fumetti del mondo come è successo finora o poter con un prompt di testo dire “ascolta ho bisogno di un bar con tre tavoli e tre tizi che parlano”. Me lo guardo e non devo pensare a come sia fatto questo bar, posso direttamente partire a disegnarlo. Questo non è tempo risparmiato per farmi pensare a quello a cui davvero dovrei pensare quando faccio storie ovvero alla qualità delle storie?

Ecco queste possibilità mi affascinano.

Negli ultimi anni lo spazio fisico dei fumetti in vendita nelle librerie in Italia si è ingrandito. Si vendono più fumetti? I lettori sono aumentati? Cosa sta succedendo? Il fumetto sta sfondando?

È un tema immenso. Provo ad affrontarlo dal mio punto di vista, quello di un autore che contemporaneamente lavora anche in una ventennale casa editrice di fumetti, BeccoGiallo per la precisione. Bisogna considerare vari fattori.

Iniziamo con il tema dei fumetti seriali. Le edicole, che erano il posto principe in cui compravi fumetti, stanno chiudendo. Questo è immediatamente correlato a quello che dicevi sul maggior spazio espositivo perchè in libreria la maggior parte dei fumetti che vedi esposti sono manga. Ogni serie manga è composta da decine di volumi. Per cui la libreria per venderli ha bisogno di avere tanti volumi della stessa serie. Per capirci One Peace sono 110 episodi/volumi e il ragazzino che inizia a leggerlo adesso dal numero 77 poi vuole anche i numeri dall’1 al 76. È cresciuta a dismisura la quantità di carta che si sposta dalle edicole, che spariscono a vista d’occhio a cominciare dai piccoli paesini. Io stesso non ho più una edicola vicino a casa e devo comperare in internet quello che prima mi spacciava il mio edicolante di fiducia.

Possiamo soffermarci sui manga? Cos’è in breve un manga?

In poche parole è il fumetto giapponese. I manga sono i fumetti e gli anime sono i cartoni animati.

Una caratteristica dei manga è che costano relativamente poco. Attenzione questa è una cosa a doppio taglio. Costano poco al lettore, 7 euro e rotti a dir tanto e questo vuol dire che l’editore ha un ricavo ridicolo su un singolo volumetto, serve venderne tanti.

Siamo in un momento storico in cui le librerie sono piene di queste grandi narrazioni, frutto di un virtuoso sistema di conquista dell’immaginario che solo i giapponesi hanno saputo realizzare al mondo. Tutto nasce dal manga che però è al centro di una iniziativa ben più articolata e complessa: diventa cartone animato, o film dal vivo, poi videogioco. Tutte cose che ampliano il pubblico ma che poi ti riportano all’inizio: a prendere il manga da dove tutto è nato. Attorno ai manga si è costruito un sistema pazzesco di comunicazione. Il gran portato di vendita dei fumetti in Italia, come in Europa, negli Stati Uniti sono i manga. Loro oggi sono la cosa che tira di più.

Mondadori si è comprata Star Comics, la casa editrice più grande che pubblica manga in Italia, con titoli famosi come Dragon Ball o Ken il guerriero. La ristampa di ogni numero di Ken il guerriero ancora oggi finisce tra i primi 10 fumetti più venduti. Stiamo parlando anche dei temi che intrecciano maggiormente il gusto più giovane. Ci sono manga su ogni argomento dal calcio alla storia d’amore gay.

Siamo di fronte a qualcosa che forse è limitato chiamare fumetti perché sono una operazione comunicativ/cultural/commerciale avvolgente a 360 gradi.

Quando tu hai Dragon Ball dal fumetto al videogioco, al film al cinema ai giocattoli fino alla serie animata, praticamente hai intrappolato una generazione o meglio hai accompagnato il tuo pubblico per almeno tre generazioni. Attorno ai manga ruota un processo integrato. Un manga non viene proprio prodotto se, in origine, non si vedono le potenzialità per esprimersi in tutto quest’insieme.

Per chi volesse capirne di più c’è il saggio, interessante, “Pop. Come la cultura giapponese ha conquistato il mondo“ di Matt Alt su come il Giappone abbia conquistato l’immaginario mondiale.

Prima di passare ai libri a fumetto, restiamo ancora un attimo sui fumetti seriali, che fine hanno fatto quelli tipo Tex, Diabolik, Dylan Dog etc ..?

Restano tra i più venduti in Italia. Tex è in testa alle classifiche di vendita, penso, seguito da Diabolik e poi da Dylan Dog. Su Tex è in corso tutta una discussione perché da questo mese costa 5 euro e ottanta, per cui ci sono state critiche per l’aumento del prezzo. Come dicevo diminuendo le edicole non si riesce più a raggiungere il numero di lettori precedente per cui per forza di cose viene alzato il prezzo.

La gente accusa dicendo “… voi eravate il fumetto popolare “. Fumetto popolare che adesso ti viene a costare 6 o 7 euro a volumetto.

D’altronde i vecchi prezzi erano una cosa tipicamente italiana, per certi versi assurda. Nel mondo non esiste che una cosa di 100 pagine disegnate da un povero cristo in un anno la paghi 3 euro in edicola. Poteva succedere da noi perché c’erano le edicole e potevi ambire ad avare 200.000 lettori. Tutto questo come dicevamo sta cambiando.

Passiamo al resto dell’offerta che appare sempre di più nelle librerie italiane: i libri a fumetti. Come siamo messi? Chi li compra?

C’è un pubblico nuovo , dal mio punto di vista di autore italiano mi interessa il pubblico nuovo interessato ai fumetti in libreria. Sto parlando del lettore di libri che una volta all’anno decide e pensa “… dai questa volta compro un fumetto”.

Potremmo poi dire che classicamente esiste uno zoccolo duro che chiaramente per questioni di età tende a diminuire più che ad aumentare. Stiamo parlando del collezionista, che esisteva fino a qualche anno, quello che diceva “leggo fumetti” e per questo cercava di comprare tutto, doveva collezionare tutto. Questo adesso è impossibile perché esce troppa roba. Ovvio che per esempio i supereroi in Italia avranno sempre 4000 persone che qualunque cosa pubblichi dell’Uomo ragno, brutta, inedita, apparsa in qualche pubblicazione oscura, la comprerà. Così come ci sono gli affezionati di Alan Ford, che esce ancora in edicola. Esistono fenomeni di questo tipo.

Dal mio punto di vista il lato interessante degli ultimi anni è proprio quello che dicevo prima e cioè il fatto dei “lettori normali” che si sono decisi a dare una possibilità al fumetto.

Dall’altro lato il fumetto ha accompagnato questo fenomeno con delle narrazioni mature, ampliando temi e argomenti. Ha dato segnali di essere pronto ad accogliere un altro tipo di lettore. La cosa importante è allargare la platea. In Italia abbiamo un fenomeno come Zerocalcare che spicca, ma anche altri autori che arrivano a 30, 60 mila copie. C’è ancora molto da lavorare ma c’è un ampio margine di crescita. Cerco di spiegarmi meglio: secondo me abbiamo bisogno di persone che durante l’anno leggono almeno un romanzo al mese e che per esempio l’estate possano pensare “… mi leggo un fumetto”. Un po’ la stessa cosa che se pensiamo è successa per chi magari non compra più i CD ma si è fatto l’abbonamento a Spotify oppure per chi si è fatto un abbonamente a Disney Plus. Insomma persone che danno la possibilità al fumetto di far parte di quella costruzione dell’immaginario per cui utilizziamo molte cose.

Non dimentichiamoci che il fumetto soffre ancora un po’ lo stereotipo di essere una roba per bambini, un po’ scema, per chi non ha voglia di leggere. Se valgono purtroppo i dati delle proporzioni tra lettori e cittadini di un paese vuol dire che la maggior parte delle persone in Italia la pensa ancora così. Non c’è da stupirsi visto che la Treccani ha cambiato l’altro ieri la definizione di fumetti: fumetto era un aggettivo negativo. Ancora oggi nelle recensioni dei film leggiamo “è un fumettone”, in senso dispregiativo. Nell’immaginario reale, pop, il fumetto sconta ancora molto questi limiti.

La grande necessità del fumetto è dire alle persone che leggono prevalentemente libri, che assumono contenuti culturali nel nostro paese “ehi ci siamo anche noi ed ogni tanto abbiamo pure qualche cosa da dire”.

Per contrastare questa nomea riduttiva ed un po’ dispregiativa è in corso una sorta di re-branding? Usare a esempio la definizione di graphic novel va in questo senso? Tu come definisci quello che fai?

Sull’uso della definizione graphic novel c’è un’accanita discussione. Quando mi presento io dico sempre, con tono da riunione degli alcolisti anonimi: “sono Claudio Calia e faccio fumetti”. Graphic novel è un ottimo termine merceologico per proporre il fumetto a chi non lo avrebbe letto. Lo è stato e secondo me se funziona, perchè non usarlo?

Graphic novel è un forma merceologica, il nome di uno scaffale, non attiene al contenuto.

Quello che faccio io, mediamente, non sono romanzi. Il mio libro “Dossier Tav. Una questione democratica” è stato definito “saggio a fumetti”, perchè non è un romanzo, non ha un protagonista, chi legge non segue “il viaggio dell’eroe”. Questa definizione mi è piaciuta e ci tenevo che il volume fosse esposto dove c’erano i libri sul Tav non solo tra i fumetti. Anche questo è un modo per uscire ed allargare. È questo quello che manca. Il fumetto è ritenuto merceologicamente un genere, non un linguaggio.

Nel resto del mondo il fumetto è trattato come in Italia?

Cerco di fare una brevissima carrellata. In Europa abbiamo la scuola franco belga che è completamente diversa. In Belgio e Francia il fumetto è esattamente quello che dicevo prima. È normale comprarlo come un quotidiano o leggerlo come un libro.

Allargando lo sguardo negli Stati Uniti esiste una situazione particolare. A un certo punto dopo gli anni trenta si era sviluppata un tipo di narrativa horror o poliziesca molto truce, molto violenta. Un senatore, tra l’altro democratico, scrisse un importante saggio “La seduzione degli innocenti” in cui attribuiva ai fumetti la colpa della criminalità giovanile, del tipo “i bambini che leggono fumetti diventano delinquenti”. In questo clima se facevi il fumettista non lo dicevi certo in giro, perché era una cosa vista molto male. Di fronte a queste accuse le case editrici fanno un codice autogestito, il “Comics Code Authority” in cui decidono cosa è consentito dire o no nel fumetto. Cosa succede a quel punto? Si sviluppa solo il fumetto con i supereroi visto che come autore hai dei paletti limite: la polizia non può essere cattiva, non ci può essere sangue, non ci possono essere mostri… In un tempo di guerre in corso tra l’altro serviva sparare un po’ di adrenalina per essere contento di andare in guerra. In quest’insieme di cose il supereroe è il genere perfetto. Morale della questione il fumetto americano si fossilizza per quasi 50 anni dedicandosi prevalentemente ai supereroi. Poi arriva il ‘68, i movimenti underground e i fumetti iniziano a diversificarsi. Negli States i fumetti alla fine sono rimasti incastrati in questa situazione: due tizi in costume che si menano.

Questa vale un po’ per tutto il mondo anglossassone. In Inghilterra l’unica cosa un pelo diversa è che lì va molto la fantascienza, hanno Dottor Who e nei fumetti la rivista 2000AD e il Giudice Dredd, pubblicazioni spesso settimanali, un caso unico al mondo.

In Giappone ne abbiamo già parlato spopolano i manga che da lì si irradiano in tutto il mondo: in Iraq è più facile trovare un manga tradotto in inglese, che altro.

In Algeria, con l’influenza della Francia c’è una potente presenza del fumetto francese e una fervida attività autoctona.

Chiudiamo con il pubblico di giovane età. Che dire?

L’editoria per ragazzi è l’unico settore negli ultimi anni con un + all’inizio.

Questo dato rientra nel fenomeno mondiale del romance come genere letterario, mezzo fantasy, storie romantiche con dei paletti ben precisi, spesso deve esserci sempre l’happy end, etc… È una nuova narrativa “young adult” trasposta anche nei fumetti. Funziona molto. È uno dei settori in crescita. Stiamo parlando di serie che possono accompagnare i giovani lettori dai 9 ai 15 anni, e penso che sia molto positivo che ci siano un sacco di fumetti per questa età. C’è stato un lungo periodo sfornito di pubblicazioni a fumetti pensate per le età più giovani. Ci siamo persi un paio di generazioni che neanche conoscevano i fumetti perché non ce n’erano per la loro età.

Un’altra cosa che vedo positivamente è il fiorire di esperienze editoriali molto creative che propongono fumetti anche per i più piccoli su molti argomenti: credo vedremo tra 5, 10 anni se queste cose hanno funzionato nel creare nuovi lettori che seguiranno i fumetti per tutta la vita.

Chiediamo a Claudio di suggerire alcuni fumetti fondamentali. Gli abbiamo chiesto di limitarsi a pochi titoli anche se sappiamo che la sua biblioteca è molto ben fornita.

Fumetto di realtà:

Maus di Art Spiegelman;

Palestina di Joe Sacco;

Alcune ardite astrazioni consentite al fumetto oggi:

Jimmy Corrigan. Il ragazzo più più in gamba sulla terra di Chris Ware.

Suggerimenti sparsi:

Citta di Vetro di Paul Auster, Paul Karasik e David Mazzucchelli;

Akira di Katsuiro Otomo;

Brian the Brain di Miguel Angel Martin;

Nato in Iran di Majib Bita.

Per capire il fumetto:

Capire, fare e reinventare il fumetto di Scott McLoud.

… e noi ci aggiungiamo Leggere i fumetti di Claudio Calia

Per restare in contatto con Claudio Calia seguite la News Letter Maledetti fumetti.

A cura di Settimo scaffale

Flusso intergenerazionale informale di persone, per ora umane, a cui piace leggere e condividere

Immagini nell’articolo tratte da “Leggere i fumetti” di Claudio Calia.