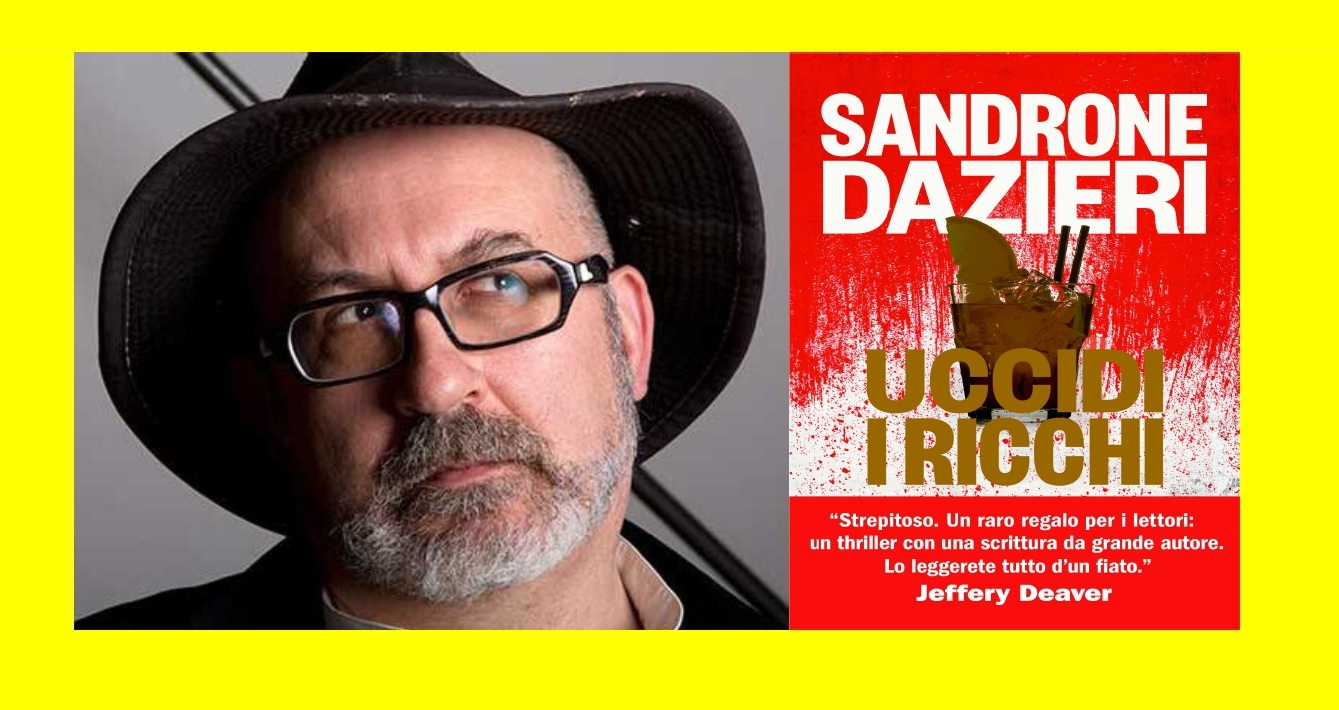

In una calda serata che dimostra quanto il global warming sia una realtà, e che l’adattamento climatico debba essere “for all, with justice”, abbiamo fatto una chiacchierata molto piacevole con Sandrone Dazieri, scrittore, ma soprattutto amico e compagno.

La sua bio ufficiale dice che è uno dei maggiori interpreti italiani del noir e del thriller. Inventore della serie del Gorilla, ha pubblicato, tra gli altri, la Trilogia del Padre, tradotta in più di venticinque Paesi.

Sandrone ha una dote inossidabile e preziosa: è capace di ironia e autoironia, che “quando ci vuole, ci vuole”, per discutere un po’ di tutto – dalla realtà di oggi al mercato editoriale, da cos’è un thriller all’intelligenza artificiale.

A febbraio di quest’anno è uscito il suo nuovo libro Uccidi i ricchi.

Vi proponiamo la nostra chiacchierata. Buona lettura!

Partiamo dal tuo ultimo libro “Uccidi i ricchi”. Senza spoilerare, hai scelto di raccontare cosa è oggi la categoria dei ricchi. I ricchi ci sono sempre stati nella storia, ma quali sono le peculiarità specifiche di quelli contemporanei?

Non sono un sociologo o un economista, ma un po’ di cose le ho lette, e quello che ho notato è che bisogna mettere insieme alcuni avvenimenti della nostra storia recente.

Il primo è molto semplice: la globalizzazione.

Il secondo è la finanziarizzazione dell’economia. Per farla breve, tutto comincia ad avvenire negli anni ‘90 all’incirca, se non prima, in America, e poi diventa una vera e propria strategia. C’è un saggio in cui Thomas Palley, mi sembra nel 2007, diceva che è cambiato tutto e che le aziende non producono più per soddisfare i consumatori, ma per soddisfare gli azionisti. L’economia diventa totalmente volatile, al punto che anche un’azienda che produce un prodotto perfetto e di grande successo può essere costretta a vendere, chiudere o essere fatta fallire, se questo serve a garantire profitti agli investitori.

C’è tutta una serie di dinamiche della finanza pura che abbiamo visto con lo spostamento dell’economia su terreni come quelli dei subprime.

Il terzo passaggio sono le nuove tecnologie. Nascono con l’avvento di internet, ma diventano lo strumento indispensabile per la smaterializzazione dell’economia.

Già non c’erano più confini, tutto era globalizzato, finanziarizzato, ma grazie alle nuove tecnologie qualsiasi transazione diventa immediata e il denaro diventa di fatto un’astrazione. Non solo: le grandi banche, le grandi aziende, le grandi finanziarie si basano sulle tecnologie per gestire i flussi di borsa. Tutto – a partire dalle microtransazioni – si avvalgono di algoritmi che decidono quando comprare e quando vendere.

Oltre a questo, le nuove tecnologie – dopo aver connesso il mondo – sono diventate una nuova fonte di reddito e hanno creato la nuova classe dei ricchi di oggi. Controllano le parti cruciali delle nuove tecnologie: i satelliti, il mercato globale come fa Amazon, o Apple con i suoi smartphone, o aziende meno note che gestiscono i dati di tutti gli utenti.

Grazie a tutto questo insieme – come nella società liquida di Bauman – queste persone non solo hanno guadagnato enormemente, ma hanno costruito un potere connesso a quei soldi.

Sono diventate entità sovranazionali, con eserciti privati, cittadinanze relative e soprattutto con un potere immenso: quello di far partire le guerre o di farle finire o di far perdere una delle due parti in gioco. In Ucraina abbiamo visto cosa significa disporre della gestione della tecnologia o il bloccare le comunicazioni.

Queste persone hanno nuove caratteristiche: grandissimo potere e quantità immense di denaro. La forbice si è allargata al punto che possiamo dire che le sei persone più ricche del mondo hanno lo stesso reddito di metà della popolazione terrestre. Se ci pensiamo, è proprio tanto.

Con il mio libro volevo centrare un po’ questo tema.

Non come discorso astratto, ma concreto, calato nella nostra realtà italiana e soprattutto milanese. Milano è la città che più ha subito la trasformazione della finanziarizzazione. È probabilmente la città più finanziarizzata d’Italia, se non d’Europa. Costruita e ricostruita per ragioni finanziarie, non per chi ci abita. Nuove costruzioni, enclave dove vivono questi ricchi che si possono permettere tutto, isolati dal resto della città.

Mi ricordo quando studiavo il Bosco Verticale, tutti dicevano che è un grandissimo monumento architettonico, innovativo. Sono d’accordo, ma allo stesso tempo penso: io lì non ci posso entrare. È un’enclave. Non ti ci puoi avvicinare. Non sai neanche chi ci abita. A Milano di questi luoghi ce ne sono sempre di più.

Ho pensato: cosa succederebbe se avvenisse qualcosa dentro una di queste enclave? Se uno di questi ricchi finisse in una brutta storia o morisse? Come fai a indagare su persone che hanno vari passaporti, possono spostarsi in giro per il mondo liberamente con i loro jet privati, fanno quel cavolo che vogliono, hanno i soldi per corrompere chiunque? Quindi ho raccontato questa storia.

Restiamo sul libro. Hai scelto di usare dei personaggi che avevi già costruito, dei tuoi “classici”. Ci riferiamo a Dante e Colomba. Non entri nelle complessità del mondo che vuoi narrare con un personaggio new entry. Come mai?

Ho preferito usare dei personaggi che avevo già costruito, anche se ne potrei creare uno ogni volta. Mi servivano però delle caratteristiche specifiche. Da una parte qualcuno che potesse condurre un’indagine di polizia, quindi il Gorilla non sarebbe andato bene, tanto più che non lo avrebbero nemmeno fatto entrare sulla scena del crimine. Ha un limite direi “tecnico”. Certe cose non le può fare, non verrebbe mai coinvolto in storie simili.

Uno come Dante invece andava bene perché riesce a vedere un quadro più ampio, a cogliere pattern più complessi. Se vede un ricco morto, comincia a pensare che forse c’è qualcosa di più grande dietro l’evento. Ed è proprio questo che racconta la storia.

Il libro è un giallo, un thriller. Vuole essere divertente, ma allo stesso tempo credo che il thriller debba raccontare il presente.

È chiaro, si può scrivere un romanzo bellissimo ambientato nell’Ottocento, nel Cinquecento, nel 1930 e approfondire pezzi di storia. Ma il presente è talmente fluido, complesso e vorticoso, che secondo me è quasi un dovere per uno scrittore cercare di interpretarlo.

Fermiamoci un attimo su questa questione dei personaggi. Nel settore dei gialli e dei thriller c’è una forte tendenza alla serialità. Lo si fa perché aiuta le vendite? Perché la gente si affeziona al personaggio?

La nascita del giallo è più o meno attorno al 1840 con “I racconti della rue Morgue” di Edgar Allan Poe, che crea Auguste Dupin, l’investigatore che scopre che è lo scimmione ad aver ucciso tutti. Poi il genere si sviluppa: nel 1880 nasce Sherlock Holmes. Prendono vita personaggi che, una volta definiti, con certe caratteristiche, indagano di storia in storia. Nel giallo classico, si dava più attenzione alla storia che ai personaggi.

Una volta stabilito chi è Sherlock Holmes, quali sono le sue caratteristiche, puoi prevederne le azioni. Di lui non sapevi molto, se non che avrebbe agito in un certo modo, che avrebbe fatto certe cose e che Watson sarebbe stato il suo assistente. Per inciso, Arthur Conan Doyle non ha mai scritto una riga in cui Holmes dice “elementare, Watson”.

Di Nero Wolfe sapevi che era un genio che non usciva mai di casa, mentre Archie Goodwin andava in giro a fare a botte e risolvere i casi.

Questa scelta serviva a liberare lo spazio per il giallo. Una volta presentati o ripresentati i personaggi, si parlava della storia. La vita privata di Sherlock Holmes, Marlowe, Perry Mason, Ellery Queen non esisteva nei romanzi: erano come degli avatar che ti portavano dentro la storia grazie alle loro caratteristiche.

Queste figure nascono durante la rivoluzione industriale.

Poi, quando arriva il gangsterismo negli Stati Uniti, nasce una nuova generazione di criminali, ma anche una nuova generazione di detective.

Per esempio Dashiell Hammett racconta altri tipi di eroi, poliziotti privati che indagano, sempre seriali. Una volta creati quello che conta è la storia. In alcuni casi, i suoi personaggi nemmeno avevano un nome. Il più famoso si chiama Continental Op, che vuol dire operatore continentale, cioè detective, ed è quello di “Piombo e Sangue” e di molti altri racconti.

Arriviamo velocemente all’oggi. Quello a cui assistiamo non è il ritorno di quel mister inglese di cui parlavo, ma l’avvento di un tipo di scrittura molto italiano. Nel nostro paese i gialli che vengono scritti sono nella maggior parte delle commedie all’italiana, più o meno nere.

Dentro ci sono personaggi leggermente sopra le righe, ma che rappresentano le facce dell’italianità. Un autore geniale come Camilleri ha creato un mondo dove ci sono vari personaggi. Improvvisamente la storia, il giallo, conta meno dei protagonisti.

Sfido chiunque a ricordarsi l’intreccio di uno specifico caso di Montalbano, ma sono certo che tutti ci ricordiamo cosa mangia e come nuota, come va la sua relazione con la fidanzata o il suo rapporto con l’agente Catarella. È la commedia umana formalizzata. Sono tutte maschere, belle, ben scritte, con un grande scrittore. Ma questo stile, appiattito poi dai media – la televisione -, è diventato quello del giallo all’italiana dei giorni nostri.

Il giallo rappresenta una minima parte delle avventure dei personaggi, spesso superate dalle loro vicende personali che non c’entrano nulla con il giallo. È una rottura con la tradizione, un altro genere, non è più un giallo. Si può chiamare noir, si può chiamare come si vuole. In realtà è una commedia umana.

Quello che faccio io è un’altra cosa: faccio thriller.

Hai ragione, effettivamente adesso pare che abbia più centralità la costruzione del personaggio che segui per vedere cosa succede alle loro vite.

Segui le sue amicizie, le sue cose, i problemi del suo passato. È molto romanzo borghese da un certo punto di vista. Magari la sua versione bassa, ma comunque è quello.

Il thriller a cui mi rifaccio è quello anglosassone, in cui i personaggi sono un mezzo per la storia. Una volta che li hai inventati, li usi il più possibile, così non li devi reinventare e il pubblico non deve conoscerli da zero, dunque si può tuffare direttamente dentro la storia.

A mio avviso, questo è il thriller. Il thriller, o anche il poliziesco, non può avere degli spazi in cui quello che accade è slegato dal giallo. Un conto è che due facciano l’amore dopo una sparatoria, un conto è che un personaggio sospenda l’indagine per frequentare una persona che le piace. Se lo guardo da giallista, questo è un problema. Certo che devo stare attento ai personaggi che vedo, perché possono essere colpevoli, conniventi, parte della storia, parte della soluzione, ma se continuo a interrompere con una serie di avventure personali dei personaggi e ne conosco una cinquantina che non c’entrano assolutamente niente con la storia gialla, la mia capacità di interpretare il thriller e la linea gialla diventa più complicata. Quel personaggio c’entra o no? Tutto diventa molto più diluito. Nel thriller sai che qualsiasi cosa accada è connessa alla trama. Anche in un noir vero ci può essere la divagazione del personaggio che ripensa all’amore perduto, ma è solo un pensiero triste di un personaggio che sta facendo ben altro. Spero di essermi spiegato.

I tuoi personaggi si trasformano nel tempo, non restano immutabili come Sherlock Holmes. Colomba, per esempio, attraversa un’evoluzione significativa nel corso dei diversi libri.

È necessario perché mi ispiro a un livello di realismo, cerco di far sì che i personaggi non sembrino solo delle funzioni, ma dei protagonisti della storia. Hanno memoria di quello che è successo prima, diversamente da Perry Mason o Poirot. È difficile che mentre Poirot sta risolvendo un delitto, venga fuori il caso precedente o il tizio che ha conosciuto tre libri prima. Il personaggio fisso, oltre al protagonista fisso, è di solito un nemico ricorrente. Oppure semplicemente c’è una sorta di reset, come era nei vecchi telefilm tipo Star Trek, dove le storie non continuavano, ma ricominciavano sempre da zero. Si tratta di un modo di scrivere in cui ci sono personaggi fissi, ma non cambiano mai. Nessuno ha mai visto a casa sua Perry Mason. In cento romanzi è sempre in ufficio. Si comincia sempre allo stesso modo: con un tizio che arriva nel suo ufficio. Le storie sono molto belle, ma non hanno una pretesa di adesione o di immedesimazione.

Quando qualcuno legge il mio libro, voglio che si immedesimi, in qualche modo, in una parte dei protagonisti.

Quantomeno bisogna renderli un po’ più reali, devono invecchiare, cambiare.

Adesso i miei personaggi stanno invecchiando un po’ più lentamente. Ho imparato dai miei errori. Il Gorilla è invecchiato con me e quindi adesso ha 60 anni e ovviamente non posso più farlo saltare dalla finestra, come faceva una volta, perché ha i doloretti dell’età.

Nell’ultimo libro “La Danza del Gorilla” era proprio un vecchio incazzato, e va bene così, però è sempre stato un marginale e dunque è un po’ tosta che lui continui allo stesso modo. Magari farò “Il giovane Dazieri” – visto che si chiama come me.

L’idea è sempre quella di usare i personaggi per portare avanti la storia, farli reali e soprattutto che siano sempre dentro la storia, senza distaccarsene.

Città e ambientazioni negli ultimi anni sono diventate sempre più importanti. Come mai?

Il modello commedia prevede un piccolo mondo per cui ci deve essere un commissario in ogni località, anche la più sperduta. Il personaggio vive nel paesiello e la vita del luogo diventa parte integrante del racconto, si torna al piccolo villaggio, a Peyton Place, a La cittadella. L’idea è che queste piccole città sono dei microcosmi dove i gusti, le abitudini, la storia, il folclore diventano parte integrante del romanzo. Ho letto da poco un racconto di uno scrittore famoso in cui il delitto arriva a pagina 40 del racconto, prima c’è la descrizione di tutto l’ambiente. Questo piace al pubblico e quindi…

In Italia siamo inondati di serie TV che hanno al centro delle città? Perché?

Perché non si vogliono toccare temi più alti. Se affronti temi come i ricchi, o cose simili, lo può leggere un italiano, un africano, un cinese, un indiano, un neozelandese, comunque tutti capiscono di cosa stai parlando. Mentre dal punto di vista di uno straniero il romanzo con al centro il commissario locale e il paesino è interessante perché è folcloristico e oltretutto rassicurante. Infatti quel genere viene anche chiamato crime rassicurante.

Prima dicevi che i thriller devono essere calati nel presente. Cosa intendevi?

Sarebbe molto utile. In generale penso che tutta la letteratura dovrebbe calarsi nel presente. È una questione che in Italia soffriamo tantissimo. La nostra narrativa, quella da Premio Strega, a parte le lodevolissime eccezioni di alcuni romanzi, ruota attorno a tematiche ombelicali. Storie d’amore, divorzi, il figlio, oppure “quando andavo a Via Veneto”, “quando conoscevo Pasolini”, è come rimestare dentro lo stesso calderone. Scritto bene, scritto male, ma sempre di quello si parla.

C’è qualcosa di astratto, sentimento, dolore, vita, morte, però generalmente sempre al di fuori di un contesto, a parte rare eccezioni. Trovi tutte le sfumature dell’umano, ma non trovi le sfumature del mondo.

È un problema continuiamo a ragionare con categorie novecentesche rispetto al presente. Io sono ignorante e cerco di capire questo mondo. L’unico modo che c’è per cercare di capirlo è studiarlo. Sono solo uno scrittore, per me studiare e scrivere sono la stessa cosa.

Parliamo del mercato dell’editoria. La situazione in cui la gente si guarda l’ombelico più che guardare il mondo esterno fa aumentare la vendita di gialli e di thriller?

In generale mi pare di poter dire che c’è un calo. Questo è dovuto a varie dinamiche che non sono legate alla qualità del libro. Di certo sono l’ultimo che può parlare della qualità degli altri. Se ne potrebbe parlare a lungo.

Per prima cosa c’è un problema economico: la gente non ha i soldi.

Seconda cosa, che cerco sempre di dire, è che se tu pensi tutto il giorno alla bolletta che non sai come pagare, non hai voglia di leggere una cosa divertente, di andare a cercare un libro, di ascoltare una presentazione, perché pensi alla sopravvivenza. La sopravvivenza ti spinge a chiuderti: è istintivo, ti proteggi, non hai tempo. Sarebbe bellissimo poter fare tutto, ma non ci si riesce.

In un momento di totale caos, di futuro che manca, la gente legge di meno, tranne i pensionati che dicono “tanto ormai…”.

Il calo del mercato a cui ti riferisci vale per tutte le diverse generazioni?

Mi riferivo a un calo di fatturato generale, al cui interno bisogna poi vedere i dati specifici, come quelli legati alle singole case editrici.

Sicuramente i giovani non prenderebbero mai in mano un libro giallo, tipo quelli di cui parlavamo prima.

Per lo più vanno storie che sono fantasy. O meglio che sono fantasy fino ad un certo punto, e che in realtà sono storie d’amore, tipo “After” o “Il fabbricante di lacrime”. Il fantasy va molto meno del romance. Il romance va tantissimo forse perché è una fase retorica in cui non trovano altro.

Io sono tradotto all’estero e noto in paesi diversi dall’Italia un tasso di gioventù maggiore. Lo vedo alle presentazioni o anche dai lettori che mi scrivono, per esempio, dalla Spagna. È più facile che mi scriva un giovane che un anziano, mentre in Italia tendenzialmente i miei lettori hanno dai 50 anni in su. Per me è un problema, perché vorrei essere universale, come tutti gli scrittori.

Quanto ha influito il digitale come supporto per i libri, che peso ha sul mercato?

Mi dicevano che il mercato digitale non è superiore al 5%. Secondo me poi nessuno riesce a calcolare l’impatto della pirateria.

Se sei giovane e hai un tablet, sai scaricare e trovi tutti i libri del mondo; li scarichi invece che comprarli. Vai su Z-Library dove puoi scaricare tutto. Lì ci sono anche tutti i miei libri.

Magari leggi una cosa che ti piace e poi te la compri. Sta dentro la diffusione del sapere l’idea che se ti piace una cosa poi te la compri. Conosci tanti autori e poi se c’è qualcuno che ti piace, te lo prendi. Un po’ come con la musica scaricata, prima la ascolti in Spotify poi ti compri il disco.

Tutti dicono che la gente non legge, i giovani non leggono. Non leggono proprio o non leggono cartaceo?

C’è l’abitudine a stare sullo schermo e questo tende a distrarti. Mi pare che tendono a non leggere perché si distraggono facilmente. Sono abituati alla comunicazione veloce.

È interessante andare a vedere cosa scrivono i ragazzi su Wattpad. Sono tutti capitoli brevi da mille battute. Tenete presente che normalmente il capitolo medio di un giallo va dalle cinque alle diecimila battute. Scrivono con una scrittura digitale, da chat, da social. Da quello che ho visto tendono a scrivere al presente, a rifiutare il passato. Non sono un esperto, sono solo alcune idee che mi sono fatto, ma di nuovo, essendo io vecchio, queste cose dovreste chiederle ai giovani.

Passiamo all’Intelligenza Artificiale. Voi scrittori siete dei panda in via d’estinzione?

Quando a metà ottocento circa è stata inventata la fotografia a perdere il lavoro sono stati soprattutto i pittori che dipingevano le immagini sulle lapidi. Era un lavoro molto riconosciuto. Sulle tombe non c’erano le fotografie, per cui ci si doveva mettere un disegno. In moltissimi allora hanno perso il lavoro. Questo non vuol dire che oggi non ci siano disegnatori: ci sono evidentemente.

L’Intelligenza Artificiale, per come funziona ora, può prendere il posto del tuo assistente, quando scrivi. Ti può aiutare a fare le ricerche, a mettere insieme delle scalette. Non è tanto il piano generativo quanto quello organizzativo. Per esempio uno dei software che uso tantissimo è un’intelligenza artificiale che si chiama Notebook LM di Google e che è fatto per aiutare a studiare. C’è una sezione dedicata in cui puoi caricare tutte le fonti che ti servono, ad esempio tutti i libri di Verga, se devi studiarli. Una volta caricati, puoi porre domande specifiche come: “Mi spieghi l’evoluzione di questo personaggio?” e lui ti risponde indicando i passaggi rilevanti, tipo: “a pagina X succede questo, a pagina Y succede quest’altro”. Oppure puoi chiedergli: “Dove si parla della tematica della morte?” e lui individua tutti i punti in cui l’argomento viene trattato. Lo uso per fare i miei romanzi. Ci ho messo dentro tutti i miei libri e mentre prima bestemmiavo per ritrovare di che colore ha i capelli Colomba, lui mi dice “in questo libro li aveva castani, nell’altro corti, in quell’altro ancora lunghi …”. È un lavoro fantastico. Magari sbaglia, però ha la capacità di mettere insieme grandi volumi di testo e di lavorarci sopra. È il tuo assistente. Sei anni fa avevo dovuto pagare una persona che rileggesse i miei libri e mi facesse l’elenco dei personaggi. Una cosa da far ammattire, mentre adesso tutto questo lo fai molto più facilmente.

Al momento non è creativo, funziona sulle frequenze di probabilità, però chissà se tra due o tre anni potrà diventarlo.

A questo punto lo scrittore cosa farà?

Imposterà il tema, la storia, la rivedrà col suo gusto, ci metterà il suo marchio e la venderà.

Potrei fare un libro al mese invece di uno all’anno. Il valore sarà annullato probabilmente. Poi tra dieci anni o più la gente si scriverà i libri da sola, avrà un’applicazione a cui dici “scrivi una storia”. E qua siamo nel tema del perché uno legge i libri…..

La creatività resta caratteristica solo umana?

Ci sono certi prodotti, tipo le pubblicità on line, che hanno dei livelli di creatività, per capirci, per cui non c’è più bisogno della persona umana che le faccia.

Penso che lo scrittore si dovrà trasformare sempre più in una sorta di cantastorie che va in giro, parla nei teatri e poi il libro verrà comprato come una specie di gadget, esattamente come accade adesso per la musica.

Chiaramente non tutti potremo riempire gli stadi. Io no sicuramente. Però sono scenari in cui tutto cambierà. Salteranno le case editrici come le vediamo oggi. Diventerà come per la musica.

L’industria musicale non è in crisi, ci sono nuove cose che vengono avanti …

Però i musicisti fanno la fame.

Il problema resta sempre chi fa il filtro, chi ha il manico. C’è sempre chi controlla le cose oltre a chi le guarda, visto che anche il pubblico conta.

La domanda è: riempi gli stadi perché hai qualità oppure perché dietro c’è una casa discografica della madonna che prima ti ha fatto andare a Sanremo o meglio ancora all’Eurovision, dove c’è di tutto e di più con una partecipazione del pubblico esagerata che salta e si scatena?

Se ne potrebbe parlare per ore. Ricordi L’opera d’arte nel tempo della sua riproducibilità tecnica di Walter Benjamin ……

Prima di passare ai consigli di lettura. Come la vedi la trasmigrazione del testo in formato cinematografico seriale?

È un altro linguaggio. La cosa che bisogna sempre ricordare è che in un libro tu immagini tutto attraverso una voce narrante, che sia terza persona, oggettiva, prima persona, quello che vuoi. Ti racconta tutto, ti descrive, ti dice “guarda questo mondo è fatto così etc …”. Capisci pensieri, sentimenti di una persona, perché ci vai dentro. Hai lo sguardo di Dio. In un romanzo puoi fare tutto.

In un film è diverso. Tu puoi vedere solo quello che appare. Tutto, inclusi i sentimenti e i pensieri, si devono trasformare in un’azione.

Faccio sempre questo esempio: in un romanzo posso scrivere “lui si voltò e vide l’assassino”. Perfetto. In un film se non faccio un flashback per farti vedere che la persona che lui sta guardando è quella che stava pugnalando la vittima venti minuti prima, tu vedi solo uno che guarda e non capisci perché. Devi per forza mettere qualcosa come un flashback.

È un’altra scrittura. Quando ci si dimentica questo, dai libri vengono fuori orribili farsacce. Bisogna sempre mantenere lo spirito, più che il contenuto puro.

Certi libri oggettivamente sono pensati per essere serie tv. Non so se sono scritti con questo presupposto oppure perché si pensa “ho visto tante serie tv che ormai è così”. Sta di fatto che c’è una sorta comunione tra prodotti generalisti e un certo tipo di romanzi gialli, molto diffusi.

Ci sono altri prodotti più di nicchia, come il thriller, che non trovano una collocazione. I miei libri non sono mai stati tradotti in prodotti cinematografici. Nessuno è riuscito a farlo, tranne un film comico sul Gorilla, tanto tempo fa.

C’è una difficoltà di contenuti, che non sono rassicuranti. Ho personaggi che non dicono che “prima di tutto viene la Costituzione, la legge, evviva i Carabinieri”. Non è così. Questo non trova spazio dentro un mondo rassicurante come quello della fiction italiana. È un problema. Per uno scrittore sono mancati guadagni. D’altronde le cose vanno così, o meglio, nel mio caso, quando qualcosa si muove viene dall’estero.

CONSIGLI DI LETTURA

- Il libro che Sandrone porterà in vacanza è:

“Disgressione” di Gianmarco Griffi

Autore anche di “Ferrovie del Messico”

- Sta invece leggendo e consiglia:

“I segreti di Milano” di Giovanni Testori.

Famoso autore milanese che voleva fare una specie di grandissima commedia umana sulla città, dal dopoguerra in poi con i personaggi delle periferie e tante altre cose.

- Altri libri che non possono mancare in una libreria:

“Never Flinch” di Stephen King

The King is The King.

“Opere scelte” di Philip Dick.

Bellissima edizione che raccoglie alcuni dei romanzi più belli dell’autore.

“Preghiere esaurite” di Truman Capote

Scritto parecchio tempo fa ma non si sa perché non era mai arrivata in edizione italiana. Truman Capote, vale sempre la pena.

“Posizione di tiro” e “Il piccolo blues della costa ovest” di Jean- Patrick Manchette.

A lui si ispirò Izzo.

“Il collezionista di ossa” di Jeffrey Deaver.

Vale sempre la pena.

“Storie della tua vita” e “Respiro” di Ted Chang.

Il più grande scrittore di fantascienza vivente.

A cura di Settimo scaffale

Flusso intergenerazionale informale di persone, per ora umane, a cui piace leggere e condividere